李家堡镇:党建引领聚合力 产业丰收正当时

发布时间:2025-09-24 09:24:33 新闻来源:魅力安定客户端

今年以来,李家堡镇紧盯全区“3311”部署要求,始终把产业发展和新型经营主体培育提升作为乡村振兴和区域经济发展的重点,按照“全域规划、区域布局、流域发展”的总体思路,打造“南薯-北草-川菜-全域杂粮”的“三主多元”产业布局,着力推动全镇特色优势产业高质量提升。

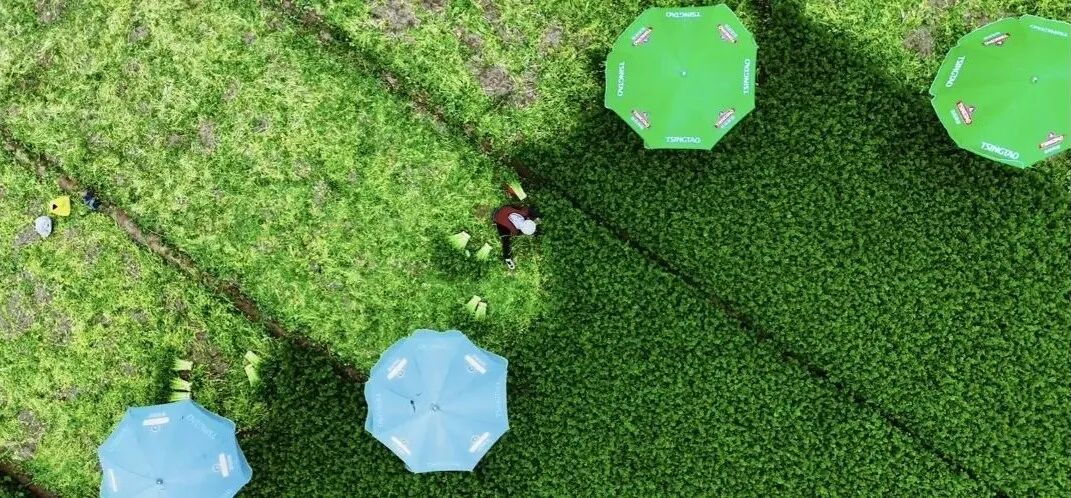

聚焦“规划引领”,激活特色产业“发展引擎”。按照“产业集群、主体集中、技术集成、要素集聚、保障集合”的总体要求,着力推进产业高质量发展。“集群发展”薯产业,连片成带、跨村成链,在孙家梁、凤凰山、鹿马岔三大流域,建设马铃薯种植基地,带动全镇种植面积提质扩面。“链式改造”畜草产业,采取“草畜联动、两畜并举”的措施,以北山9村为主,建设两个5000亩玉米饲草种植基地,依托鼎阳牲畜交易市场,围绕“一业一企一链一路”增收模式,大力培育“三棚一池”种养大户160余户。“园区布局”菜产业,在沿川三村,以“四小”(小地块、小水池、小机械、小人力)模式为引领,以日光温室、钢架大棚为依托,着力实现“一茬变两茬、平面变立体、低效变高效”,种植高原夏菜5300亩。“全域提升”小杂粮,依托区位、环境优势,紧盯绿色有机小杂粮市场需求,以窑坡、张湾、花川等村为重点,轮作倒茬,全域规划种植小杂粮2.3万亩。

抓实“三个链条”,凝聚产业发展“强劲动能”。坚持用“党建链”串联“产业链”“致富链”,着力构建“党委规划、支部推动、党员带动、群众联动”的产业发展格局。抓实“党建链”,牢固树立“大党委”工作理念,推行“一产业一党委”管理模式,以麻子川、花川、张湾、姚家岔窑坡等村为重点,组建4个产业联合党委,统筹解决产业发展中的难点问题,推动形成了党委帮支部做规划,党员帮农户调结构,党委带支部兴产业、党员带农户促增收,“双帮双带”工作格局。做强“产业链”,结合村党组织领种“百亩田”发展模式,依托宝顺合、丰农达、农禾源等农民专业合作社,在联农、带农、富农上出真招,带动全镇21个村1300余户农户与新型经营主体建立利益联结机制,推动种植、加工、营销等全链条发展。延伸“致富链”,全镇21家新型经营主体每年吸纳周边群众680余人就近务工,实现“务工、顾家”两不误。利用“一村一电商”平台,搭建村级电商直播服务站2个,开辟农民增收新路径。

紧盯“三个环节”,汇集杂粮提升“强大磁场”。为推动小杂粮产业高质量发展,坚持全链条发力,推动产业转型升级。在种植环节,结合撂荒地整治、产业奖补项目落实与耕地保护工作,激发群众的种植积极性,组织专业技术人员深入田间,提供技术支持和市场信息服务。在加工环节,引进与超过100家优质供货商建立了长期稳定的合作关系的定西民裕农民专业合作社,建成集收购、仓储、分拣、包装等功能于一体的现代化设施,年产能超8000吨,推动小杂粮加工从“粗、乱、散”向“精、深、优”转变。在销售环节,创新采用“群众种植+集中收购+统一加工+品牌销售”模式,由各村股份经济合作社牵头“订单收购”,签订保底收购协议,确保农户“种无忧、销不愁”,年内可收购周边各类杂粮1万吨以上,实现产供销一体化,将农户牢牢嵌入产业发展链条,把资源优势转化为实实在在的经济优势,真正让“小杂粮”成为富民“大产业”。